原载于https://www.cfht.hawaii.edu/en/news/ExtremeGalaxies/

近期,《The Astrophysical Journal》发表的两篇研究极端星系起源的论文被加法夏望远镜(CFHT)官方评为研究亮点,并以“Galactic Census Reveals Origin of Most Extreme Galaxies”为题进行了报道。这两项研究工作均使用了CFHT的下一代室女星系团巡天(NGVS)数据,其中一篇论文研究的是超弥散星系(ultra-diffuse galaxy, UDG),另一篇研究了超致密矮星系(ultra-compact dwarf galaxy, UCD),分别是NGVS国际合作组的第30和第34篇系列论文。

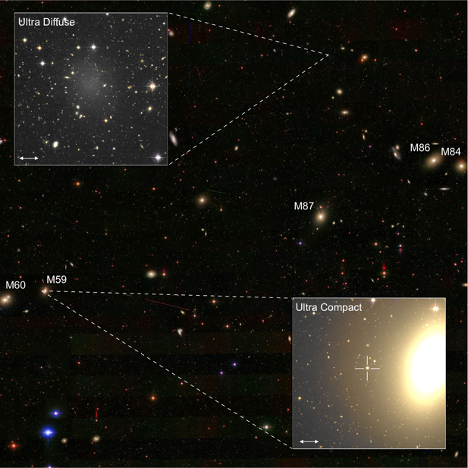

室女星系团是距离银河系最近的星系团,包含有数千个星系,其中很大一部分是NGVS首次发现的。这个庞大的星系样本里面就包含了性质比较极端的星系,比如超致密矮星系和超弥散星系。

超致密矮星系是在2000年左右发现的一类天体,它们是宇宙中已知最致密的星系。然而,从发现至今的20年间,UCD的起源始终是一个悬而未决的问题。

“我们在室女星系团内发现了数百个UCD,这是迄今最大的UCD样本,同时也是第一个在星系团尺度上完备的UCD样本。我们的结果表明至少有一部分UCD起源于质量更大的星系。”上海交通大学的刘成则博士表示,尽管UCD的外观与大质量球状星团相似,但有些UCD被暗弱的恒星晕包围,少数UCD还保留有潮汐尾等星系并合期间产生的结构,这表明UCD的前身星系通过并合逐渐被剥离,剩下的星系核就是我们现在观测到的UCD。此外,大部分UCD分布在环境致密的星系团核心区域,表明其起源与所处的环境有密切联系。

超弥散星系处在另一个极端,它们比同等亮度的正常星系尺度大很多,因此恒星密度非常低,只有通过深度曝光才能观测得到。UDG的起源现在也仍然是个谜,一些理论认为UDG中的气体(恒星形成的原料)在大批恒星还未形成之前就被“吹”走了,而另一些人认为,这些UDG的前身是正常星系,在与其他星系的相互作用中被“拉扯”的松散了。

“我们发现UDG倾向于集中在星系团致密的核心区域,这表明致密环境对UDG的形成很重要。”坦帕大学(University of Tampa)的Sungsoon Lim博士表示,“虽然不能只用一种机制解释不同UDG的多种特性,但是至少一部分UDG弥散的结构是由于潮汐作用或矮星系之间的并合导致的。”

另外一个谜团是有些UDG里存在着大量的球状星团,“导致球状星团形成的剧烈恒星形成过程通常会使星系变得更致密而不是更弥散,所以如何理解UDG里存在的球状星团是颇为有趣也颇有挑战的课题。”北京大学科维理天文与天体物理研究所(KIAA-PKU)的彭逸西教授表示。

“只有了解了正常星系的特性,我们才能找到真正与众不同的星系。”加拿大国家研究院Herzberg天文与天体物理研究中心的Patrick Côté教授表示,“NGVS图像数据曝光足够深,为更全面地了解室女星系团内的星系提供了绝佳机会。因此,我们得以研究最致密和最弥散的星系,从而加深我们对星系形成与演化整体框架的理解。”

两项工作(Liu et al. 2020,Lim et al. 2020)的第一作者,上海交大的刘成则和坦帕大学的Sungsoon Lim均曾在北京大学彭逸西教授的课题组做过博士后。两项工作均得到了国家自然科学基金委的资助。

图中所示为室女星系团中心区域。两个小图为放大了的超弥散星系(上图)和超致密矮星系(下图中十字准线所在位置),两个星系中的恒星个数相似,亮度也相当,但面积差了20,000多倍。

Image credits: Sloan Digital Sky Survey, Canada-France-Hawaii Telescope and the NGVS team.

论文链接:

[1]. Liu et al. 2020, ApJS, 250, 17

[2]. Lim et al. 2020, ApJ, 899, 69