北京大学物理学院天文学系、科维理天文与天体物理研究所江林华团队首次证实类星体对宇宙再电离的贡献可以忽略不计,表明恒星形成星系提供了宇宙再电离的主要电离光子,从而基本解决了宇宙再电离能量来源这一重要天体物理问题。研究成果于2022年6月16日以研究长文的形式在线发表于《自然・天文》(Nature Astronomy)。

艺术想象图:发生于约130亿年前的宇宙再电离

(图片制作:北京天文馆喻京川)

宇宙再电离发生于大约130亿年前(现在的宇宙年龄约为138亿年),也就是宇宙学红移6以上。之前的宇宙相对均匀且一片“黑暗”。在这“黑暗时代”末期,宇宙中最早的恒星、星系和类星体等天体开始形成。它们发出的紫外莱曼连续谱光子,即能量高至足以电离氢原子的光子,逐渐电离星系际介质中的主要气体成分氢原子。此过程称为宇宙再电离,是宇宙演化历史中最重要的阶段之一。该过程庞大而复杂,其核心问题之一是电离能量来源问题,即何种天体提供了再电离宇宙的紫外光子。一般认为有两大主要能量来源,一是具有活跃超大质量黑洞的类星体(或活动星系核),二是拥有大质量恒星的产星星系(或称为恒星形成星系)。但长期以来,人们对类星体和星系的相对贡献并不清楚。

星系对宇宙再电离贡献的不确定性主要源于人们不清楚高红移(这里主要指红移6以上或宇宙年龄小于10亿年)星系的电离光子逃逸率。观测表明,电离光子从中低红移星系逃逸到星系际介质的比例平均而言仅为百分之几。也就是说,尽管星系可能产生大量电离光子,但它们中的绝大部分会被星系本身或者星系周围的介质吸收(或散射)而无法逃逸到星系际空间。更糟糕的是,我们无法直接探测来自高红移星系的电离光子,这是因为视线方向上的星系际介质会将这些光子全部吸收。另一方面,高红移类星体对宇宙再电离的贡献也很不确定。尽管人们已经发现大量高光度类星体,但由于观测上的困难,对非常暗弱的类星体知之甚少,而这些暗弱类星体有数量上的优势,所以有可能提供更多的电离光子。

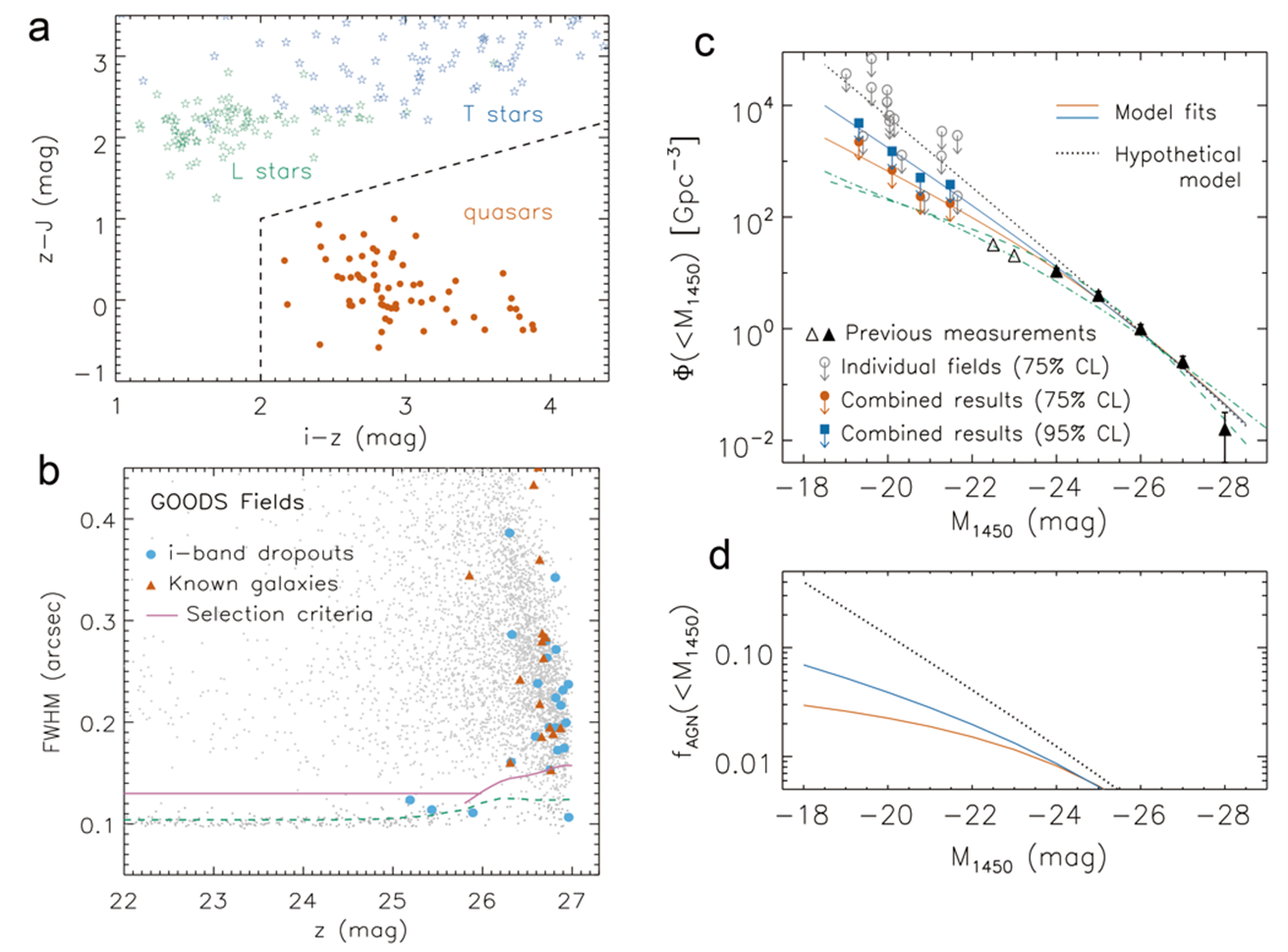

由于无法直接探测来自高红移星系的电离光子,江林华团队选择的策略是搜寻非常暗弱的类星体,并测量类星体所产生的电离光子总数,从而直接确定类星体的贡献。该策略的关键,也是难点,是需要探测到比目前已知最暗类星体还暗数十倍的类星体,这远超现有望远镜的光谱证认能力(如果利用常规的光谱证认方法)。为此,团队基于极深的哈勃空间望远镜和大型地面望远镜图像数据,开发了新的方法来搜寻和证认红移6.0至6.6之间的类星体。该方法主要包括两大步骤,首先利用多波段图像数据将类星体候选体从低红移天体中分离(图1a),然后利用哈勃高空间分辨率图像从这些候选体中证认点源状类星体(图1b)。该方法避开了传统的光谱证认,从而使团队在探测暗弱类星体时达到了前所未有的深度。

图1 高红移类星体的搜寻和证认及类星体对宇宙再电离的贡献

(a)利用多波段测光数据选择类星体候选体;(b)利用哈勃高空间分辨率图像证认类星体;

(c)覆盖近10个星等范围的高红移类星体光度函数;(d)类星体对宇宙再电离的贡献小于7%(95%置信度)

江林华团队将上述方法应用于所有合适的哈勃望远镜深场图像,但并未在这些深场中发现红移在6.0与6.6之间的类星体,这为暗弱类星体的空间数密度设置了严格上限。利用该上限,并结合已知的较亮类星体样本,团队构建了覆盖10个星等范围(光度差一万倍)的类星体光度函数(即数密度随光度的变化;图1c),然后计算了类星体产生的电离光子总数。通过比较上述红移范围内宇宙再电离所需的光子数,发现类星体的贡献小于7%(95%置信度;图1d)。这是首次直接证据表明类星体对宇宙再电离的贡献几乎可以忽略不计。

英国爱丁堡大学天文研究所前所长、著名天文学家James Dunlop教授高度评价了该工作,认为该工作通过仔细研究彻底解决了一个关于类星体对宇宙再电离贡献的长期问题。

以上成果进一步表明高红移星系(尤其是小质量产星星系)是宇宙再电离所需电离光子的主要贡献者。这基本确定了宇宙再电离的能量来源,对理解宇宙再电离过程和物理机制有重要意义。该工作还为暗弱类星体的空间密度设置了严格上限,对理解宇宙早期超大质量黑洞形成和演化有重要促进作用。未来的中国空间站工程巡天望远镜等天文设备有望更深入地探索这些前沿问题。

2022年6月16日,相关研究成果以“类星体对宇宙再电离的微弱贡献及其严格上限”(Definitive upper bound on the negligible contribution of quasars to cosmic reionization)为题,在线发表于《自然・天文》(Nature Astronomy)。江林华为论文的第一作者和通讯作者。上述研究得到国家自然科学基金委和中国载人航天等单位的支持。

论文原文链接:https://www.nature.com/articles/s41550-022-01708-w