人们相信,双中子星并合和黑洞-中子星并合事件会产生引力波暴,以及伽马射线暴(简称伽马暴)和千新星现象。2017年8月17日,LIGO-Virgo引力波探测器首次探测到一次双中子星并合事件的引力波信号,而空间伽马射线望远镜和地面巡天望远镜也分别探测到与之成协的短时标伽马暴(持续时间小于2秒)和千新星,因此证实了引力波暴、短伽马暴和千新星三者统一起源于双中子星并合的理论。关于黑洞-中子星并合,科学家也持续研究和搜寻其产生的引力波、伽马暴和千新星信号,但在观测上一直没有证实。直到2020年初,由黑洞-中子星并合产生的两例引力波信号(GW200105和GW200115)首次在O3时期(即引力波探测第三次运行)被LIGO-Virgo探测到,但是科学家并没有观测到预期的伽马暴和千新星。

理论上,黑洞-中子星并合只在黑洞拥有很大自旋时才会潮汐瓦解系统中的中子星,并由于吸积产生明亮的伽马暴,以及由并合抛射物产生千新星热辐射。与双中子星并合不同的是,黑洞较大的引力可能会使并合后抛出的一些物质重新回落,形成回落吸积辐射——导致伽马暴持续时间的延长。据理论估计,这些可以发生潮汐瓦解的系统在宇宙所有黑洞-中子星并合事件中的占比小于20%。引力波观测结果证实GW200105和GW200115引力波事件中黑洞的自旋都非常小,这意味着它们没有呈现可观测的电磁辐射对应体是符合理论预期的。

另一方面,大质量恒星塌缩一般被认为是绝大部分长时标伽马暴(持续时间大于2秒)的起源,并且伴随产生明亮的超新星爆炸热辐射。然而,近年来科学家们陆续发现了3个长时标伽马暴(GRB 060614, 211211A和211227A),它们的起源存在争议,其特征展示更可能起源于致密星并合。它们爆发的时间均不在引力波探测器运行的时期内,无法通过引力波观测直接证实它们的真实起源。这3个伽马暴都没有呈现出明亮的超新星辐射,但是其中两个(GRB 060614和211211A)被探测到了疑似的千新星辐射。

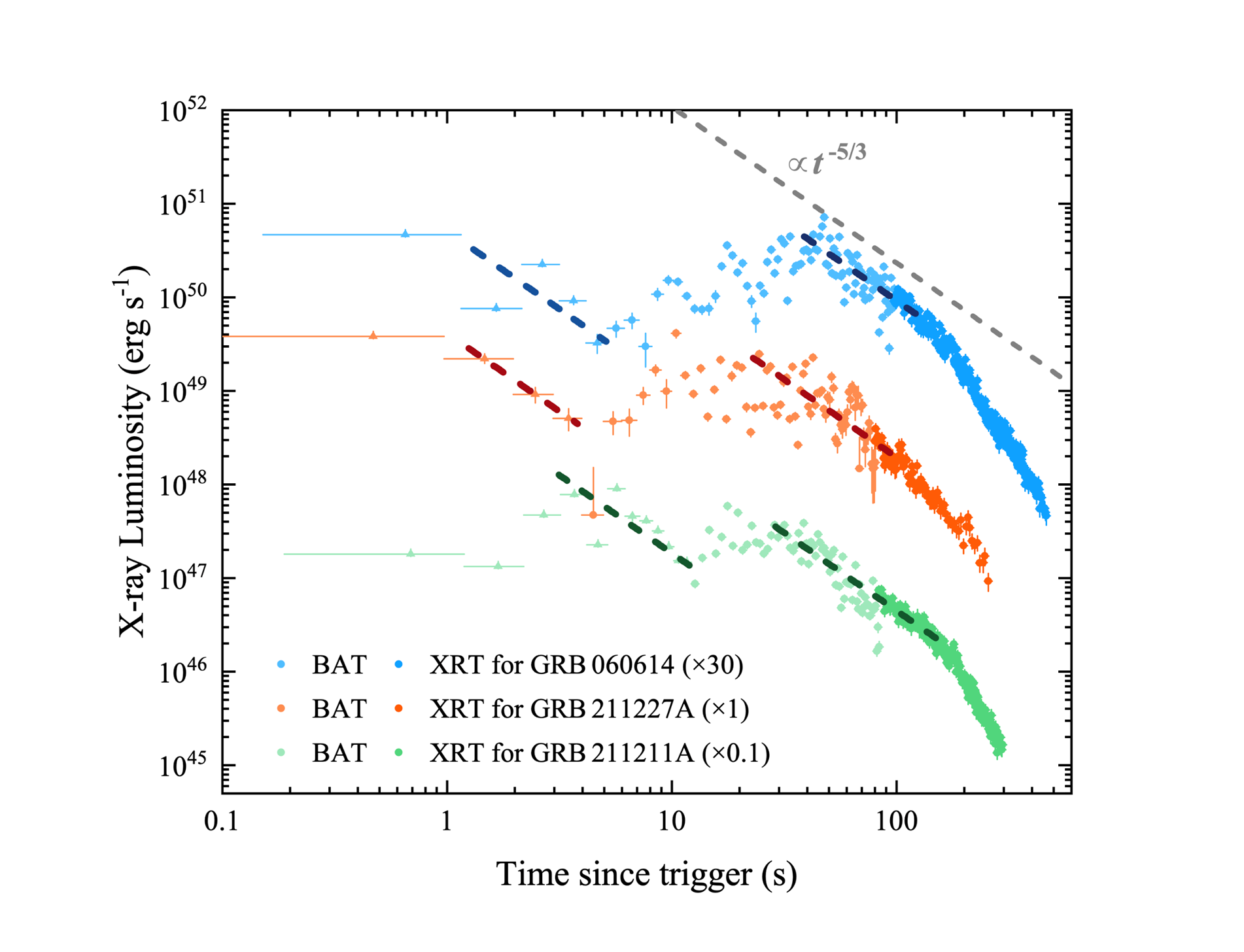

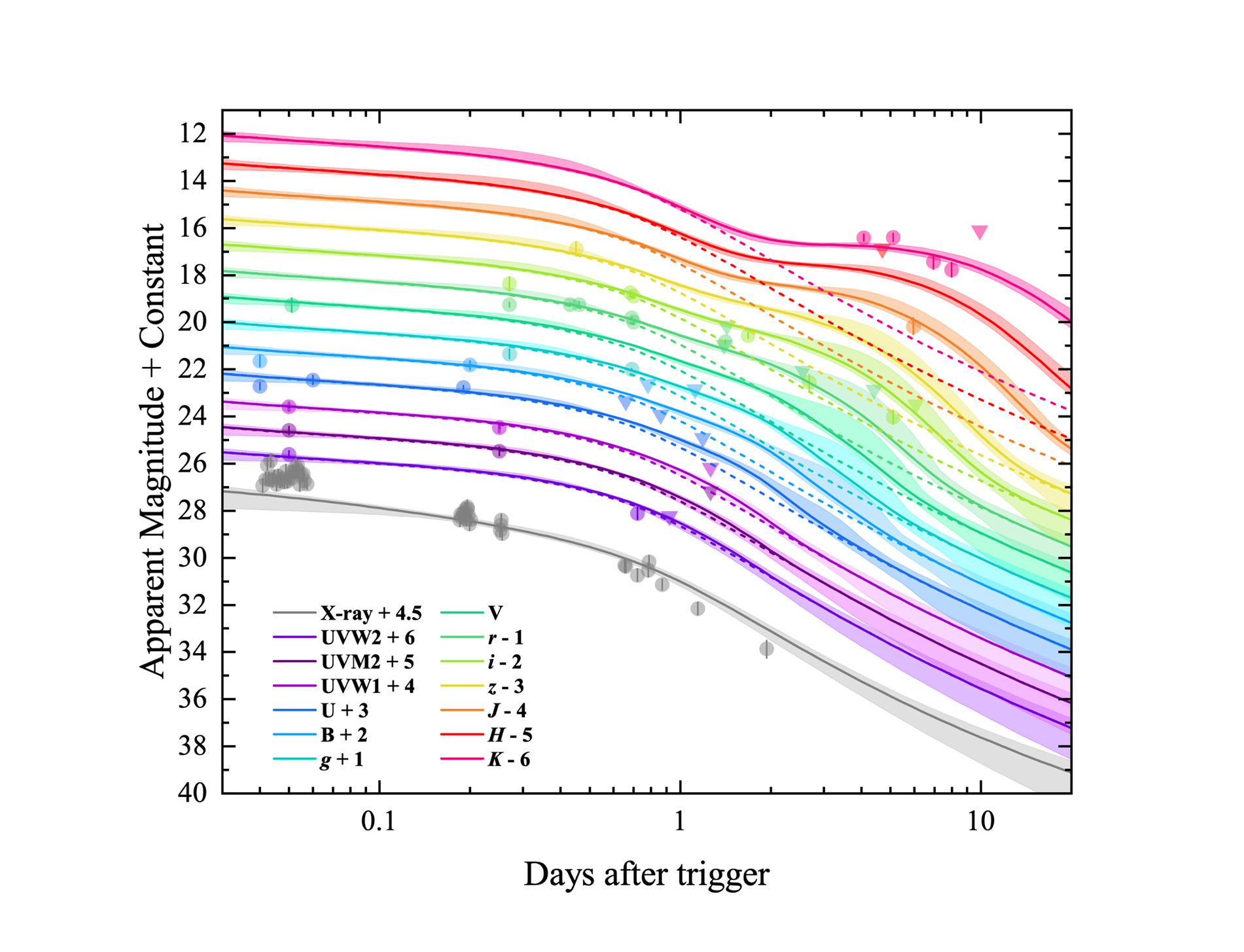

北大天文一个高能天体物理研究小组系统地研究了这3个长时标伽马暴事件,从几方面提出证据证明它们可能的黑洞-中子星并合起源。他们发现这3个伽马暴早期的伽马射线辐射和X射线余辉中均包含了明确的回落吸积信号,与理论预言的黑洞-中子星并合事件导致的回落吸积辐射一致(见图1)。其次,对这2例千新星辐射进行理论分析发现,它们产生的抛射物质可以达到0.1倍太阳质量(对GRB 211211A的千新星候选体光变曲线的拟合见图2)。模拟计算表明,这么大质量的抛射物质几乎只能由极高自旋的黑洞与中子星并合才能产生。还有,基于这3例伽马暴事件的光度和探测率,研究小组还估计了它们在宇宙中的爆发率,与理论上预估的高自旋黑洞与中子星并合事件率一致。这些结果都揭示了长时标伽马暴和伴随的千新星辐射极有可能起源于黑洞-中子星并合。随着引力波探测能力的进一步加强,研究小组估计在O4和O5这两个运行时期黑洞-中子星并合事件引起的引力波和电磁信号的联合探测率分别为每年0.1例和1例。近日,这些结果以“源于快自旋黑洞-中子星并合的长时标伽马射线暴和成协的千新星辐射”(Long-duration Gamma-Ray Burst and Associated Kilonova Emission from Fast-spinning Black Hole–Neutron Star Mergers)为题发表于美国《天体物理杂志通讯》(Astrophysical Journal Letters)。此研究为解释这类特殊的伽马暴事件提出了新的理论,也在黑洞-中子星并合研究方面做出具有重大意义的观测预言。

北京大学天文学系博士生朱锦平(现为澳大利亚莫纳什大学博士后)、云南大学中国西南天文研究所杨元培副教授(原北京大学科维理天文与天体物理研究所博士后)和北京大学物理学院天文学系黎卓研究员是发表文章的共同通讯作者,其他合作者包括南京大学空间与天文学院博士生王翔煜、中国科学院国家天文台孙惠助理研究员(原北京大学天文学系博士毕业生)、广西大学物理学院硕士生胡瑞翀、安徽师范大学物理与电子信息学院秦颖研究员和德国爱因斯坦研究所博士生吴仕超。

图1: 三例致密星并合起源长伽马暴的X射线波段辐射,虚线代表回落吸积过程。

图2: GRB211211A光学波段余辉、千新星辐射及拟合结果。

出版文章:Zhu, J-P., et al. 2022, ApJL, 936, L10 https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ac85ad

相关文章:

Zhu, J-P., et al. 2022, ApJ, 921, 156

Zhu, J-P., et al. 2020, ApJ, 897, 20

Hu, R-C., et al. 2022, ApJ, 928, 163