北京大学物理学院天文学系和科维理天文与天体物理研究所刘富坤教授领导的团队近日在国际著名期刊《天体物理学报通讯》(Astrophysical Journal Letters)发表了一项重要发现。通过分析银河系中心超高速恒星的速度分布,研究团队发现5000万至2.5亿年前,银河系中心超大质量黑洞Sgr A*附近存在一个比太阳重1.5万倍左右的“中等质量黑洞”。这个黑洞在约1000万年前与Sgr A*完成了并合。

银河系在其演化历史中曾多次吞噬较小的矮星系。科学家推测,这些矮星系中心可能存在中等质量黑洞,其中一部分会与银河系中心的超大质量黑洞Sgr A*形成双黑洞系统。这种双黑洞系统会通过引力波辐射逐渐靠近,最终合并。

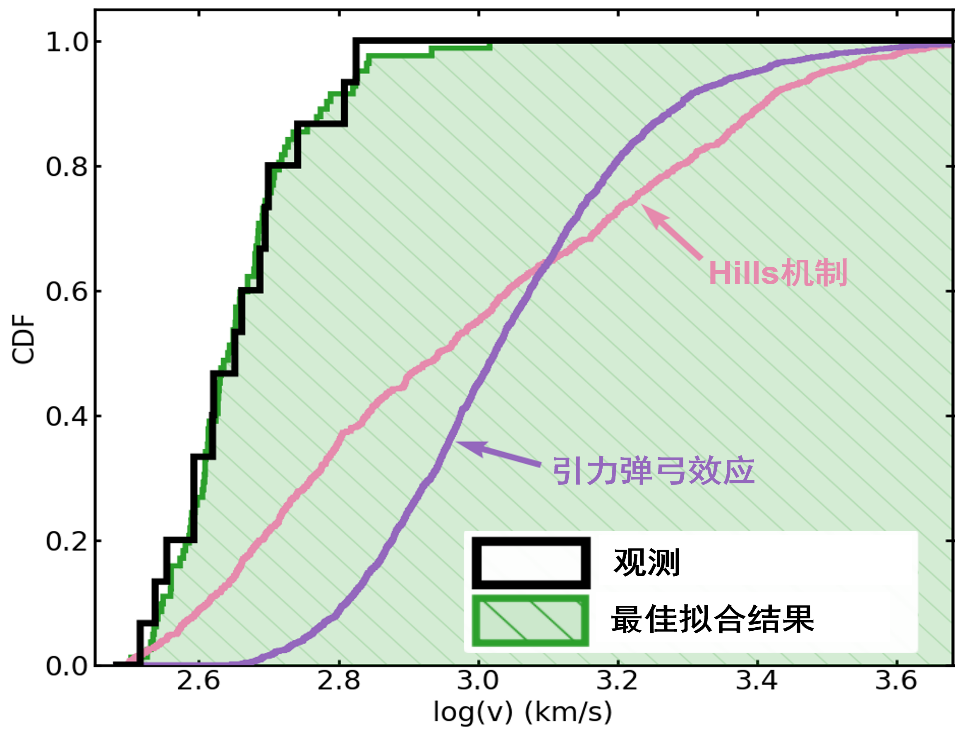

虽然我们无法直接观测到银河系中心过去的双黑洞合并事件,但科学家可以通过研究超高速恒星来追溯这段历史。超高速恒星是从银河系中心高速抛射出的恒星,其速度可达每秒数百公里。目前,科学家已发现约20颗这样的恒星,它们的运动轨迹记录了银河系中心过去的环境信息。主流的理论认为超高速恒星可以通过两种方式形成:一是双星系统被一个超大质量黑洞潮汐分离后抛射恒星(Hills机制),二是单颗恒星与超大质量双黑洞相互作用从而获得高速(引力弹弓效应)。但两种理论都预测应存在大量极端高速(大于约700千米每秒)的超高速恒星 ,这与实际观测不符。

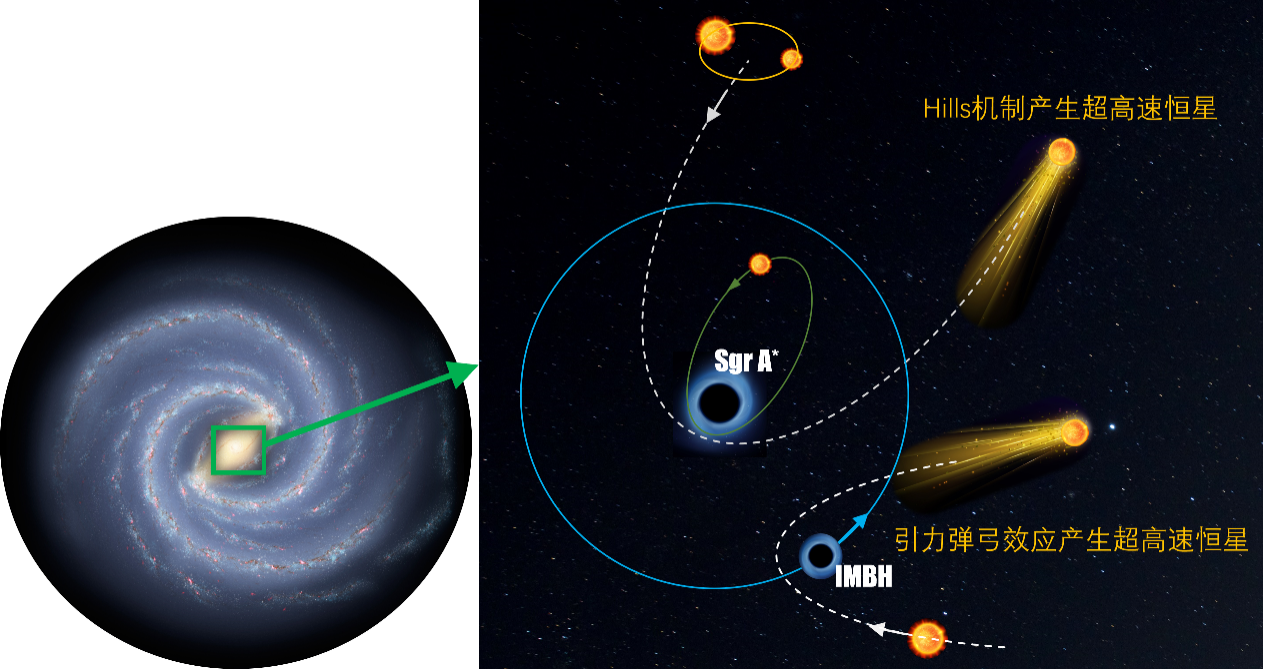

图 1、银河系(左图)中心产生超高速恒星的两种机制的示意图(右图)。一种是靠近超大质量黑洞Sgr A*的双星系统被黑洞的潮汐力瓦解后,其中一颗恒星获得极高速度并射出(Hills机制);另一种是在系统中有另一颗绕转Sgr A*的中等质量黑洞(IMBH)时,靠近其轨道的恒星因引力弹弓效应而高速射出。银河系图片来源:NASA/JPL-Caltech。

刘富坤教授的研究团队发现,一个最近(1000万年前)才合并的双黑洞系统可以自然地解释上述极端高速恒星的稀有性。该模型表明,当存在双黑洞系统时,单颗恒星或者双星更可能与质量较小的黑洞相互作用,并且获得较低的逃逸速度。只有当双黑洞合并后,双星才能更加频繁地与质量较大的中心黑洞作用,获得较高的逃逸速度。

图 2、超高速恒星的速度的累积分布直方图。黑色直方图为MMT项目的观测结果,绿色直方图为本研究对观测数据的最佳拟合结果,二者均具有700千米每秒的速度上限。作为对比,另外两种模型(紫色线代表Hills机制;粉色线代表引力弹弓效应)所预测的速度分布与观测明显不符。

通过分析超高速恒星的速度分布,研究团队推测,在5000万至2.5亿年前,银河系中心存在一个质量约为1.5万倍太阳质量的中等质量黑洞,它最终在约1000万年前与Sgr A*合并。根据这个黑洞的质量、演化历史和轨道特性,研究团队推测它很有可能来自于一个在100亿年前被银河系吞噬的被称为“香肠”星系的矮星系。该模型除了能够完美复现超高速恒星的速度和距离分布外,还能很好地解释银河系中心S星团的轨道大小和年龄分布,以及超大质量黑洞Sgr A*的自行速度。

这一发现不仅解释了超高速恒星的速度分布,还为理解银河系中心超大质量黑洞的形成演化历史提供了新视角。未来,随着詹姆斯·韦布空间望远镜等更先进观测设备的投入使用,科学家有望发现更多超高速恒星,从而更深入地了解银河系中心的演化历史。

北京大学物理学院天文学系博士生曹春洋为文章第一作者,刘富坤为文章通讯作者,中国科学院国家天文台李硕、北京大学天文学系陈弦和科维理天文与天体物理研究所王科是文章的共同作者。研究成果得到了国家自然科学基金创新群体的支持。文章入选美国天文学会(AAS)期刊(ApJ、ApJL、ApJS、AJ、PSJ)发表文章亮点工作(https://aasnova.org/2025/03/28/our-galaxys-supermassive-black-hole-may-have-had-a-companion-in-the-past/),并得到与《Time 时代周刊》、《U.S. News & World Report 美国新闻与世界报道》并称为美国三大新闻周刊的《Newsweek时代周刊》的新闻专题报道(https://www.newsweek.com/our-galaxy-may-have-once-had-second-central-black-hole-2053182)

全文链接: https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/adbbf2

新闻网链接: https://news.pku.edu.cn/jxky/34f35dfe7bd84797b77b43f8e1ead837.htm